Artículo publicado en TROCADERO: Revista de historia moderna y contemporánea,

ISSN 0214-4212, Nº 12-13, 2000-2001, págs. 123-142 (1)

Avelina Benítez Barea

RESUMEN

Por medio del presente artículo pretendemos acercarnos al marco humano y afectivo en el que se desenvuelve la vida del bajo clero rural de Alcalá de los Gazules en el siglo XVIII. A través de determinadas cláusulas del testamento, advertiremos la relación con su familia y allegados, con sus sirvientes, con los miembros del propio estamento y con sus vecinos en general, encontrándonos con un clero popular, cercano, muy unido a su tierra y a sus gentes para quien las solidaridades familiares son prioritarias y pretende, ante todo, beneficiar y paliar las necesidades de aquéllos con los que convive, en lo que inciden, sin duda, las características del marco geográfico en el que se desarrolla, pues en el ámbito rural en el que nos movemos el clérigo vive rodeado de su familia y de todas las personas que conoce desde siempre, el aporte foráneo es mínimo y el arraigo con la tierra y con los que en ella viven son muy fuertes.

El bajo clero (2) se configura como el sector más popular de toda la clerecía, pues mantiene con su entorno unas relaciones muy próximas. Aunque su status clerical le sitúe en un lugar destacado en el plano cultural, social, e incluso económico, lo cual en muchas ocasiones es más aparente que real, la cercanía, la proximidad a los que le rodean es palpable y evidente. Extraído de sus filas, en condiciones económicas y culturales similares, es difícil que este grupo, aunque catalogado como privilegiado, se mantenga a un nivel superior. Este bajo clero se encuentra en los escalones más bajos de la jerarquía eclesiástica, topado en sus promociones por el propio medio en el que se desenvuelve, tan inmerso en el siglo y tan implicado en las circunstancias personales de cuantos tiene a su alrededor, que su modo de vida, sus actitudes, sus aspiraciones y comportamientos deben más al contexto que a su conciencia clerical en sí.

Es un colectivo compuesto por hombres, hombres que pertenecen a la Iglesia, lo que les imprime un carácter espiritual indiscutible, pero hombres en definitiva, tan unidos al mundo y a lo terreno como otros cualesquiera. Esta dualidad, esta conjunción entre lo divino y lo humano que se da en estos hombres, es lo que convierte al grupo y a sus relaciones en algo completamente atractivo e interesante. Si a ello unimos las características del enclave geográfico escogido, la villa de Alcalá de los Gazules (3), bajo el señorío de los Duques de Medinaceli, un lugar cerrado, del interior, con un predominio absoluto del sector primario y un nivel socioeconómico que se puede considerar medio-bajo (4), y un marco cronológico como el siglo XVIII, siglo agitado y convulso que marca el fin del Antiguo Régimen y en el que se evidencia un cambio de gestos y actitudes en materia religiosa (5), el resultado es un clero muy integrado en su entorno y mediatizado por él.

Familiares y allegados, sirvientes, vecinos y compañeros de grupo conforman el universo humano en el que se desarrolla su vida: con ellos vive, con ellos trabaja, a ellos sirve. Lo que nos interesa, pues, es conocer sus relaciones con tales grupos, sus afectos, sus preferencias, sus inquietudes.

Nuestro estudio está basado en un total del 121 documentos (6), entre los que encontramos 69 testamentos, 12 testamentos en virtud de poder, 29 poderes para testar y 11 codicilos, realizados por 73 clérigos en Alcalá de los Gazules a lo largo del siglo XVIII.

En ellos hemos profundizado en las cláusulas correspondientes a Legados, Albaceas, Herederos y Deudas, cláusulas que nos parecen muy significativas para nuestro objetivo, acercarnos a la dimensión social y humana del bajo clero rural, pues los albaceas nos hablan de la confianza, los herederos y legatarios de la obligación, el cariño, la gratitud y la fidelidad, además de darnos pistas sobre la convivencia con determinadas personas; y las deudas, por último, al margen de la trayectoria económica de estos hombres, nos sirven para averiguar el tipo de relaciones económicas que mantenían con los que les rodeaban y si esa situación de superioridad que se les supone se plasmaba en el terreno económico a través de ciertas actividades como el comercio o los préstamos. Además, nos parecen lo suficientemente representativas dentro del testamento como para que sean útiles, pues en todos o en la gran mayoría de ellos aparecen.

De esta forma, en el 74% de los testamentos del período se realizan legados, por el 68,4% de los clérigos tratados. El clero no tiene herederos forzosos, por tanto posee la libertad de poder utilizar los legados como medio para beneficiar a cuantas personas desee, y así lo hace, a veces en un número considerable, como tendremos ocasión de comprobar. Como en otras zonas de nuestra geografía, este grupo destaca tanto en la generalización de su práctica como en el número de mandas realizadas. No obstante, el hecho de habitar en un entorno rural también condiciona la incidencia de dicha práctica. (7)

Las preferencias se inclinan por dejar a los legatarios los medios de subsistencia asegurados a través de los bienes más preciados en una economía de base eminentemente agropecuaria, como es la alcalaína. Así, predominan las mandas de ganado, ganado vacuno, principalmente; dinero, un bien útil para cubrir cualquier necesidad; ropa, mantos y sayas o dinero para comprarlos; muebles y menaje y partes de casa, cuartos vitalicios, en su mayoría, pues rara vez se dejan casas completas, para sirvientas y parientas huérfanas, doncellas o viudas, que viven con ellos y les asisten.

La relación por sexos nos indica que las mujeres aparecen como legatarias en más ocasiones que los hombres, aunque la diferencia no es excesiva, un 56,9% de mujeres frente a un 43% de hombres.

Por su parte, los albaceas están presentes en el 100% de los testamentos, nombrándose un total de 269; mientras que los herederos, también contemplados por todos los testadores de la muestra, suman 176. En el campo del albaceazgo se aprecia el predominio absoluto de los hombres sobre las mujeres, siendo los porcentajes de ambos 82,5% y 17,4%, respectivamente; en tanto que en el de la herencia la tendencia es la inversa, aunque más atenuada, siendo los porcentajes de mujeres y hombres, respectivamente, el 57,1% y el 34,8%.

Por último, en lo referente a deudas, las acreedoras se reflejan en el 58% del número total de testamentos, redactados por el 57,5% de los clérigos tratados, mientras que las deudoras se registran en el 69,1% de los testamentos, pertenecientes al 56% del número total de clérigos, declarándose 159 acreedores y 299 deudores en total. Las deudas acreedoras son principalmente debidas a arrendamientos, en especial de las tierras en las que tienen sembradas sus sementeras, pues estos clérigos son más ganaderos que agricultores, ya que no suelen presentar muchas tierras entre sus propiedades. Deudas por préstamos, géneros y mercaderías fiadas a mercaderes y artesanos del lugar, censos, salarios, alquileres y compras aparecen con unos porcentajes menores respecto a las primeras.

En cuanto a los deudores, los préstamos (8) a vecinos, los arrendamientos sobre casas de sus capellanías y memorias y los de sus propios animales para la labor de tales vecinos suelen ser los motivos principales. A mayor distancia tenemos los censos, alquileres y tributos.

Según se desprende de los datos personales que se aportan en los testamentos, el perfil (9) que ofrecen estos clérigos es el siguiente:

Debido a la fuente utilizada, nos encontramos con un clero de edad elevada, compuesto, en su mayoría, y por este mismo motivo, por presbíteros, la mitad de los cuales son beneficiados y algunos poseen, además, algún cargo importante dentro de la jerarquía eclesiástica, la jerarquía a la que se puede aspirar dentro del ámbito rural que nos ocupa, se entiende, apareciendo algún Vicario o Comisario del Santo Oficio. En la mayor parte de los casos testan enfermos, lo cual no difiere en gran medida de lo que hace el resto de sus convecinos (10), de enfermedades que se presuponen avanzadas, pues en bastantes ocasiones les impiden la firma del documento.

Respecto a su naturaleza y vecindad, casi todos los que la detallan se declaran naturales y vecinos, hijos de padres naturales y vecinos, cuando se especifica la filiación.

La aparición en los testamentos de parientes colaterales de segundo y tercer grado nos demuestra el nivel de endogamia existente en estos pueblos pequeños y concretamente el de los clérigos tratados, con familias extensas afincadas en el lugar con una anterioridad de un par de generaciones, al menos; tener hermanos y sobrinos en una localidad implica la vecindad de padres y hermanos; tener primos y tíos retrotrae esa condición hasta los abuelos y tener parientes indeterminados puede retrotraer la condición aún más allá.

Por último, su nivel de instrucción se advierte muy bajo, prueba de ello es que sólo aparecen 3 licenciados en toda la muestra; lógicamente, dos de ellos poseen algún cargo. No obstante, aunque no tengan estudios son los que mayor nivel cultural poseen en un mundo completamente iletrado, por lo que serán la referencia de sus vecinos y los que se encarguen de sus asuntos. (11)

NOTAS

(1) Artículo publicado en TROCADERO: Revista de historia moderna y contemporánea,

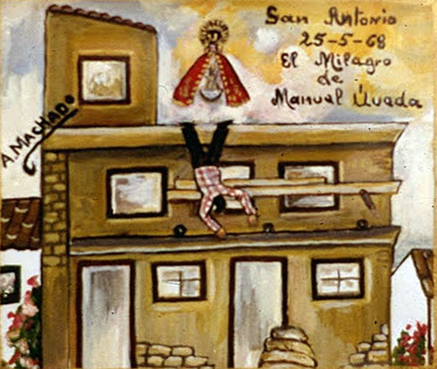

ISSN 0214-4212, Nº 12-13, 2000-2001, págs. 123-142. Las fotografías no se corresponden con el artículo original.

(2) Estado de la cuestión del bajo clero en BARRIO GOZALO, M.: "El bajo clero en la España del siglo XVIII. Estado de la cuestión, problemas y direcciones de la investigación actual", Coloquio Internacional Carlos III y su siglo, tomo I, Madrid, 1988, págs. 793-805.

(3) Datos de interés sobre la Villa en RAMOS ROMERO, M.: "Alcalá de los Gazules", Historia de los pueblos de la provincia de Cádiz, Cádiz, Diputación, 1983.

(4) DE LA PASCUA SÁNCHEZ, M. J.: Vivir la muerte en el Cádiz del Setecientos (1675-1801). Cádiz, Ayuntamiento, 1990, págs. 63-64.

(5) Para una aproximación al tema ver, entre otros, CHARTIER, R.: Espacio público, crítica y desacralización en el siglo XVIII. Los orígenes culturales de la Revolución francesa. Barcelona, 1995; DELUMEAU, J.: El Catolicismo de Lutero a Voltaire. Barcelona, 1973; y LORENZO PINAR, E J.: Muerte y ritual en la Edad Moderna. El caso de Zamora (1500-1800). Salamanca, Universidad, 1991.

(6) Documentos que se hallan en el Archivo Histórico Provincial de Cádiz, en adelante A.H.P.C., en la Sección Protocolos de Alcalá de los Gazules.

(7) GARCÍA FERNÁNDEZ, M.: Herencia y patrimonio familiar en la Castilla del Antiguo Régimen (1650-1834). Efectos socioeconómicos de la muerte y la partición de bienes. Valladolid, Universidad, 1995, pág. 148.

(8) En el capítulo de los préstamos a vecinos destaca D. Juan de Jerez Jiménez, presbítero, el cual declara 49 deudas por este motivo, que oscilan entre los 15 reales de vellón y los 450, además de los préstamos de grano. El volumen de estos préstamos nos indica una economía saneada, unas propiedades importantes y una situación entre sus convecinos de privilegio, siendo la persona a la que todos acuden cuando tienen una necesidad. En ocasiones estas deudas son perdonadas, si no totalmente, sí al menos una parte de las mismas, con la condición de repartir su importe o comprar ropa para los hijos de los deudores. A.H.P.C., Sección Protocolos de Alcalá de los Gazules, Libro 161, folios 55-69 y 85-87.

(9) Prototipo del perfil del bajo clero rural. Vid., entre otros, CANDAU CHACÓN, M. L.: El clero rural de Sevilla en el siglo XVIII, Sevilla, Caja Rural, 1994; y SÁNCHEZ GONZÁLEZ, R.: "El clero rural del arzobispado de Toledo en el seiscientos: distribución, formación y conducta. Hispania Sacra, Vol. XLVI, (1994), págs. 427-447.

(10) DE LA PASCUA SÁNCHEZ, M. J.: op .cit., pág. 43.

(11) D. Cristóbal Muñoz de Medina, presbítero beneficiado, cura más antiguo y Comisario del Santo Oficio, realiza un poder mancomunado con su hermano con motivo de un viaje a Madrid, a dependencias del Consejo de la Villa y del común de sus vecinos. A.H.P.C., Sección Protocolos de Alcalá de los Gazules, Libro 276, 2 folios.

%20.jpg)